時間:2020-04-08 來源:中國法學雜志社 責任編輯:敖婷婷

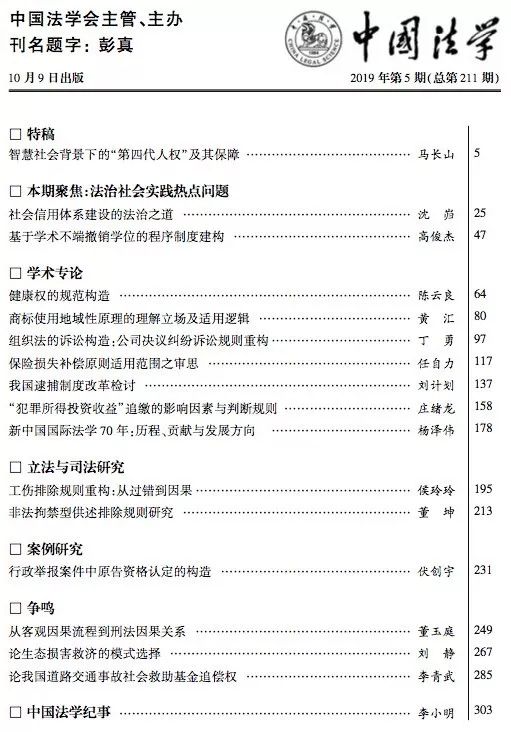

□ 特稿

智慧社會背景下的“第四代人權”及其保障

□ 本期聚焦:法治社會實踐熱點問題

社會信用體系建設的法治之道

□ 學術專論

健康權的規范構造

陳云良:廣東外語外貿大學廣東法治研究院教授。

內容提要 當前健康權研究缺乏對健康權規范模式的整體把握,缺乏系統的、從規范分析角度展開的討論。從規范分析視角出發,以憲法基本權利的結構為分析框架,可以闡明健康權的規范構造,進一步說明健康權的權利屬性和相應的治理對策。考察憲法基本權利體系理論的發展歷程,基本權利構造經歷了從二分到復合的變遷。健康權成為消極權利規范模式與積極權利規范模式共同作用的場域,因此健康權規范構造也必然呈現出復雜的結構。以復合結構為基本框架,以有效選擇原則為權利復合結構的區分界限,對健康權的消極權利和積極權利進行規范構造,并明確健康權的限制機制。健康權的復合規范構造可以更合理地解決健康權規范構造的立法和司法應用,構建科學的健康權規范體系,明確公立醫院的雙重職能,正確定位民營醫院的發展方向。

關鍵詞 健康權 消極權利 積極權利

商標使用地域性原理的理解立場及適用邏輯

黃 匯:西南政法大學教授,博士生導師。

內容提要 法律全球化的今天,地域性仍然是各國商標立法和司法的根本原則。使用地域性問題是商標法中的難點問題。對注冊維持使用,因其系商標注冊賦權的反面表達,原則上必須在注冊保護國的境內完成。對在先使用而言,則應區分積極和消極的在先使用,前者因其同樣具有一定賦權性質,基于一國知識產權收益最大化的考量,這種使用也必須在本國境內完成;而后者更多體現對公平競爭秩序的維護,應平等地開放給境內外所有符合條件的在先使用者。侵權使用更多強調的是對境內相關公眾混淆誤認行為的遏制,為境內的商標權人創造商譽的勞動努力提供激勵。在標準的定牌加工情形下,當貼牌加工產品全部銷往境外時,不會引致商標法激勵功能制度性失靈,所以不將其作為侵權來對待不至影響我國商標法功能的實現。

關鍵詞 商標使用地域性 注冊維持使用 在先使用 侵權使用 ?

組織法的訴訟構造:公司決議糾紛訴訟規則重構

丁 勇:華東政法大學副教授,法學博士。

內容提要 公司決議只具有約束股東及董監事的內部效力而不具有外部效力,債權人等外部主體對決議效力不存在法律上的利益,無權主張確認決議無效或不存在。股東會決議撤銷之訴中對股東資格的要求不應剝奪股權轉讓自由,董監事僅在決議損害公司利益時才享有撤銷權。董事會決議瑕疵之訴中,董監事只可在董事會無法自我糾正時提起訴訟,同時應比照代表訴訟要求限制股東訴權。股東及董監事可作為無獨立請求權第三人參加訴訟,有權進行與所參加方相抵觸的訴訟行為。應按瑕疵而非決議區分訴訟標的,但針對同一瑕疵提起的后訴不構成重復訴訟而屬共同訴訟,針對同一決議的訴訟應當合并審理。判決不存在對世效力,既判力只在原告勝訴時發生擴張。

關鍵詞 決議瑕疵訴訟 組織法 訴訟規則 既判力擴張 訴訟標的?

保險損失補償原則適用范圍思考

任自力:北京航空航天大學法學院教授,博士生導師。

內容提要 損失補償原則僅適用于財產保險之觀點在保險法著述中廣為傳播,在保險法實踐中亦有深遠影響。然而,損失補償是保險的本質與保險業產生發展之基礎,也是保險業經濟補償功能之集中體現,損失補償原則適用于包括人身保險之保險全領域實為其應有之義。人身保險非損失保險觀點或是大陸法系國家損害賠償理論及其限制非財產損害賠償規定向保險法不當擴張之結果。在現代社會,定值保險等損失補償原則適用于財產保險之例外已不復成立,人身保險的損失補償性也已為生命價值理論與第三領域保險的豐富實踐所證實。保險損失補償原則在中國的準確適用有賴于對其民商法理論基礎之厘清、對其僅適用于財產保險觀點之矯正、對人身保險損失計算標準之明晰,以及對現行保險法下保險定義等條款之完善。

關鍵詞 損失補償 財產保險 人身保險 生命價值 定值保險?

我國逮捕制度改革檢討

劉計劃:中國人民大學刑事法律科學研究中心教授,博士生導師。

內容提要 基于無罪推定與保障人權原則,逮捕作為未決羈押處分,應當受到嚴格規制。我國三次修改《刑事訴訟法》,均對逮捕制度進行了改革。1996年修法,修正了逮捕的證據要件;2012年修法,明確了逮捕的社會危險性要件即必要性要件,確立了準訴訟化審查程序模式,并構建了羈押必要性審查制度。實證研究表明,這兩次修法對逮捕適用沒有產生明顯影響,未能有效減少逮捕適用,過度適用逮捕的問題未獲解決。根本原因是,檢察機關慣于先行作出“有罪認定”進而奉行“構罪即捕”,不能真正履行逮捕社會危險性即必要性要件審查義務。2018年修法, 僅在逮捕條件條文中增加一款社會危險性考慮因素的規定,并無實質意義。鑒于檢察機關審查批準逮捕模式無法克服自身局限,遭遇改革瓶頸,建立法院統一審查逮捕模式從而實現逮捕審查司法化方為出路。

關鍵詞 逮捕制度 逮捕條件 逮捕審查程序 羈押必要性

“犯罪所得投資收益”追繳的影響因素與判斷規則

莊緒龍:蘇州大學王健法學院講師,法學博士。

內容提要 “犯罪所得投資收益”是行為人將經由犯罪取得的贓款贓物通過置業、理財或者創業等投資手段獲取的經濟利益,在本質上是一種資產增值。理論上,“犯罪所得投資收益”是否屬于我國《刑法》第64條規定的“違法所得的一切財物”存在“違法所得說”與“合法財產說”的學說爭議,二者雖各有道理,但卻均屬“片面的深刻”。事實上,“犯罪所得投資收益”是“非法與合法”耦合的結果,對其法律評價存在復雜的影響因素,需要全面分析并綜合把控。司法機關在“犯罪所得投資收益”追繳的問題上,應綜合考量以下三個因素:其一,“投資收益”的獲取途徑,對于純粹資本主導的“資本投機”收益與“資本+生產要素”共同主導的“組合投資”收益應予以實質區分;其二,行為人先前獲利的犯罪行為是否可以評價為“法益可恢復性犯罪”,犯罪行為所侵害的法益及其屬性的判斷以及行為方式是否違背社會公眾普遍認同的倫理禁忌;其三,堅持利益衡量原則,綜合考量“犯罪所得投資收益”追繳與民營企業穩定發展的關系,堅持懲罰犯罪與人權(產權)保障以及經濟社會穩定發展的有機平衡。

關鍵詞 犯罪所得 投資收益 資本投機 組合投資 層次性判斷

新中國國際法學70年:歷程、貢獻與發展方向

楊澤偉:武漢大學國際法研究所教授,博士生導師。

內容提要 新中國國際法學70年的發展歷程可以分為初步形成、萎縮蕭條、恢復發展和積極有為四個階段。70年來新中國國際法學在和平共處五項原則、承認與繼承、和平解決爭端、“一帶一路”倡議以及構建“人類命運共同體”等方面對現代國際法發展做出了重要貢獻。然而,新中國國際法學存在對中國國際法理論與實踐的系統總結有待加強、對國際立法和國際司法活動參與度有待進一步提高、為中國對外政策或外交實踐提供前瞻性支撐的理論尚顯不足、具有世界性影響的國際法論著尚不多